���������ش��ܲ������ϵͳ��������Ӧ�ķ���

ʱ��:2015-12-30 14:45 ����:����

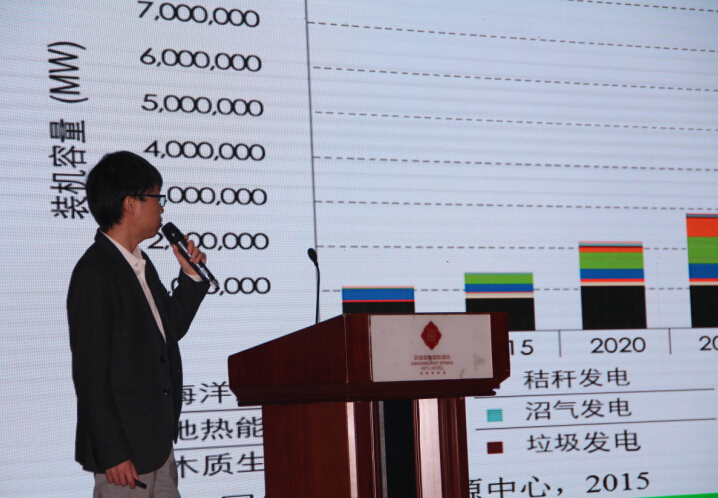

������Ҫ�ڵ���ϵͳ������һЩ�µ������Դ��������������ƽ�⡣�������Ǽ�һ������Դ��ϵͳ֮��Ĺ�ϵ����ɫ�����ߴ���������ԭʼ���ϣ�������ɫ�IJ��ִ������Ĵ��ܣ����IJ������Ƿdz����Եģ��ͻ����һ��ì�ܡ��ӵ����ĽǶ�����������Դ��ģ�����������ἷ����ͳ���Ŀռ䡣��Ϊ������IJ������ԣ�����Ԥ�⣬������Ҫ�����������Դ���ڣ���ʱ��ͻ��������������֮������Ե�ì�ܣ����Ǿ�ҪѰ����˻��֮�������Ե�����Դ�����㹩��ƽ�⡣ �͵���ϵͳ�������Դ�Ļ�ȡ;�����������о��˺ܶ࣬���������оٵ��������ҿ�������Դʵ���ң���������������ԺͿɵ�����Դ����������ϵͳ�����ͨ���Ż����Ⱥ͵������ƵĸĸӪ��һ�������ľ����Եı����г���������������һЩ������Ӧ�Ĺ�����ʩ���������ķ��缼������Ȼ���ͳ�ˮ���ܼ����ȵȣ��Լ���ͬ�������������õķ�����������ڵ�ϵͳ�� �������ִ��ܺ����������Դ��������δ������ϵͳ�����ڵ��������������ǵ�����ǵ�أ����ǿ�һ�µ綯�����͵���ڹ������ڷ�չ����������ű������ǽ�����������Դ�������г����������2015��ͷʮһ���£�ȫ������Դ������������27����������ȥ���ˮƽ����������ͬ�ڵ��г���ģ����Ϊȫ����������Դ�������г��� ��˿������Դ�����г�������������Ӧ��Ӧ�ã������dz�����ƶ����á�����δ���������������ؿ��Դﵽ30%��ȫ�������������ﵽ���������ķ�֮���ǵ綯���������Դﵽ���������ң�ÿ��������ǧ�ߣ�60ǧ��ʱ���ܹ��ﵽ21��ǧ�ߣ�1260��ǧ��ʱ���Ӽ����������棬����������Ӧʱ��ʹ����ٶ���ȫ����������Ŀǰ�����������������Ƕ�����س���Ժ�����ĵ���������� ���ǿ����˵綯���������������۵Ĺ�ģ��ʵ�������ֵ������������ܵ��綯�����û�������Ϊ��Ӱ�죬���ǿ��Կ������ڵ綯����������и߷嵽����ʱ�����������ı��ش�����½���ʵ�ʿɵ����������һ���ۿ۵ġ��������ǽ�һ���Ա��Ժ�������Ӧ��DZ�����Ǿ�ġ�����˵�������ͼ�������һ��24Сʱ���������һ��52�ܣ��������������ٶ���綯���������ǿ�������ϵͳ���������ڵ���������ż��ڵı仯��һ���̶ȵIJ������������dz����ڵ綯������߷����֮ǰ�����߷����֮����������߷�ʱ�ε�״̬��ȫ���Ը������������ڵķ��� �綯������������ķ�ʽ�����Ͽ��Է�Ϊ���֣���һ���������磬�ɱ为�ɵĸ���ڶ��dz���˫����V2G�����Է�Ϊ�������棬�����dz�磬Ȼ���Ƿŵ磬���ڴ��ܣ���������۵���ݴ����á� �������綯�����ŵ���������������ǵ綯���������ķŵ������������ɫ�IJ��ֱ�ʾһ��24Сʱ�г�ŵ�Ĺ�ģ���ޣ�������ɫ���ֺ���ɫ���ִ����綯�����������״̬�µij�縺�ɵķֲ����ߡ���ɫ����ɫ����ʵ���ϵ����Ǹ��ݵ�������һ��24Сʱ֮�ڣ��ڻ�ɫ�ķ�Χ֮�ڽ����Ż��IJ��𡣴��⣬���ڲ�ͬ����ĵ綯����������˵�߱�˫�������Ӧ���ٶȣ��Ե����Ĺ���ʵ����Ҳ�Dz�ͬ�ģ��ھ���ļ�������У�Ҳ�ǶԲ�ͬ�ij��ͺ����ʽ�����һ���綨�����赽2030�����ң�˫��������ռ��20%���ң�������ռ��60%���߱�������������������ռ��������80%���ϡ� �ڶ��������Ƕ����綯��������֮��һ���ǵ綯�������������ۡ��������۵��ٶ��봫ͳȼ�������ǽӽ��ģ�����ʮ�굽��ʮ�����ң�����������Դﵽ��ʮ�ꡣ �ڶ����ǵ�������ˣ����������̶��ĵ�����۵��ٶȣ��ڳ�����Ϊ������ص�ʹ���������꣬�ڳ���ʹ������֮��̶�ʽ�Ĵ���ʹ��������������ꡣ���������ļ��裬�Գ����������ٶȵ�Ԥ�⣬��2030�����۵Ķ�����ع̶������ܵĴ��ܹ�ģ��Լ��205G��ʱ�����Դﵽ2030�겢���ɵ�����������50%���Ƿdz����һ����ԴDZ���� Ŀǰ�г���һЩ���;߱���������ŵ������������˵BYD��������߱�3.3ǧ�߽�����ŵ�������������Ϊ�ƶ���糵���������������Ƿ�ɢʽ�Ĵ����豸�������������ڡ�������һЩ��ص�ʾ����Ŀ������˵������PJM�������棬���ǵ��ܵĵ������������ǾŰ�MW��ͨ��37500�����Ľ����������Ҫ�����ǰ���Щ�������뵽������Ӧ����ԴĿ¼����2011���ʱ�͵�Ƶ����ת���ã��綯��������һ���ļ��ɿ��Բ��뵽�����̣�Ȼ��ȥ���档 �Ͷ�����ش���Ӧ�û��շ��棬��һЩ�о���������һЩ�����ķ���������˵��������������ͳ�ƣ����ֻ�����ƽ���ij���������ص����������ﵽ70%�����Ҫ�DZ���һ�����õĴ��ܣ�����֮��Ķ��������Ȼ�������д�Լʮ�����ң��������ݴ����ü�ֵ�dz��ߡ�����˵�˹���⡢��װ�Ͳ������۵�صijɱ��dz��ߣ������ڹ�������صijɱ���ʵ���ϵ��ĥ��Ļ�����������ߣ���һ����Ҫ�ľ����Ա߽硣����ٽ�һ����⣬�ɱ�������������ݴζ�����صijɱ��������½��ˡ� ���⣬��ص���SOH�����ǹؼ�������߱��˺ܺõ������ռ�����������ijɱ��½������dz��õ����á�����֮��Բ�ͬ�ij��ͽ����˷�����һ��������ݴ����ã����в�����װ֮����ۼۻ���Ҫ���ڴ�ͳ�Ķ�����سɱ������ԣ�ʵ��������������г����棬������ص��ݴ����õij̶ȱȽ����ԡ���������֮�⣬����һЩ���Һ���ҵ����һЩ�ݴ����õij��ԣ�����˵�������Ѿ����������Ž��к��������յ�أ�����֮��͵��صĵ�����ҵ�����ܡ�����˵��ķ�գ��γɶ�����ص����������գ��������γ������IJ�ҵ����Ԥ�������꿪ʼ���У�Ҳ��Ŀǰȫ�����Ķ�����ص�ʵ����Ŀ�� �����ǹ��Ҳ�û�зdz����Ƶĵ����г��������ǵ綯�������Ǵ���Ҳ�ã����滹���ڷ�ʱ��ۺ������档����˵�������Ϻ�����������ëǮ����ëǮ���ң�һЩ����Ҳ�Ƴ����ۺ��Ե�����һЩ��Ŀ����ҵ�û�����ͨ����غ�һЩ�����ļ��������߸��ɵ������Ϳ��Եõ�һ���ֵIJ�����������������ÿǧ�߽����н���440Ԫ������Ҳ���������������ĵ��ڣ��ɱ���Լ��2500Ԫÿǧ��ʱ���̶��ɱ�����������֮���Ͷ��ˮƽ���ʵijɱ����Ǻܸߣ�ȡ���ڶ�����غͳ�ŵ��Ч�ʡ�ת��Ч����90%�Ļ���һ�������ijɱ���60��Ǯ�� ��������ǧ�ε�ѭ����һ���ŵ�һ�Σ��ܵ�ʱ�����������ꡣ��̯��ÿһ�ȵ��ƽ���ɱ���1.43Ԫ���ټ��϶�����صĻ�������֮��ȫ������������ǧ�Σ���̯��ÿһ�ȵ���1.20Ԫ���ټ���һЩ�����������IJ����������ɱ��½���0.98Ԫ�������ļ۸��Ŀǰ���dz��еķ�ȵ�۲�ӽ��� �綯�����ʹ��ܲ��뵽����ϵͳ������Ӧ������ϰ��Ǵ�ͳ���ĵ��������͵�����Դ�����Ƶģ���Ϊ�綯�����ʹ����ʱ��Ǵ��ڲ�����������������ֲ������Ǵ�������������γ�ȡ�����Ҫͨ�����ɻ�ϵͳ��ʽ�������ܹ�������ʹ����Щ������Դ�����������ͷ�ɢ�IJ�ȷ���ԡ�Ȼ���Ǽ��ɳ�����Ӫģʽ����ɢ�����ص綯��������Դ��ͨ��������Ӧ�������εĽ��ס����⣬������Ӫ���ں�һЩ�����ļ�����Ŀǰ������۶���dz������ļ��������������������Ӫ��Ч�ʣ���һ����߾����ԡ�������Ӫ�̶����۵Ķ��������������˽�ɫ�����õ����϶�����أ������̶��Ĵ��ܡ� �����һ���ܽᣬ�������г��������綯�������뻹�dz��ķ�ʽ��û��̫����ϰ���V2G������������Ƚ�С���ɱ�Ҳ�Ƚϸߣ��������ⷽ����ϰ����ǻ�Ƚ϶࣬���ģ���ƹ㻹�ǻ���δ���ɱ��Ŀ����½����������ǵ�ص��ݴ����ã�DZ���dz�����δ���÷�չ�����ǵ��ĥ��ı����ͽ���״̬�����ݼ���������Ҫ�ģ����Խ����ݴ����õijɱ��������Ƕ��ڵ綯�������Ǵ���Ҳ�ã�Ŀǰ���ҹ���������Դ���ڹ���ҵ��ȵ�۹���������δ���ĸ���ƽ�������һ�����Ƶ��г���δ���û���۲���һ���������ⷽ���������һ�������� ��������г������ƣ����������г��Ƕ��ڴ��ܷdz���Ҫ���г������������ǽ���һ���dz����Ƶĵ�ۻ��ƣ����Ը��õķ�ӳ���ܺ͵綯��������Ӧʱ������ƣ����������ڵ綯�����г��ľ������ơ� ��Դ:�й�������� (���α༭��admin) |